MOLTI ANNI DOPO sulle Dolomiti e poi il Bernina e Venezia

Chiuse poi la tenda. In verità, accadde l’anno prima, ma siamo nel flusso inconscio delle cose, delle libere associazioni. E odorò l’aria pungente della notte. Erano le cinque. Issò sulle spalle lo zaino, e si diresse al centro dell’Attendamento Mantovani. L’anno seguente avrebbe rischiato di morire per un volo di quindici metri. Un’esperienza che lo avrebbe stimolato a studiare sempre di più l’animo umano. Quest’anno, aveva ritrovato le Guide Alpine della Valmalenco , Livio e Bianco Lenatti, conosciuti l’anno prima, quando era salito per la prima volta a quota 3000. Aveva quindici anni. Ora, a sedici, i suoi polmoni e i suoi arti si erano già molto irrobustiti, e acclimatati alle grandi altezze. Studiava all’Istituto Tecnico. Ma ogni sabato pomeriggio e domenica era dalle parti di Lecco ad arrampicare col Dante. Lecco, la Valsassina, il Taleggio, i laghetti della Brianza, Pusiano, Alserio, erano luoghi dell’Anima, e sempre per lui sarebbero rimasti tali, luoghi che, in età adulta, sarebbero stati legati al suo passato di alpinista, ma anche al suo presente di studioso di letteratura, vi giungeva guadagnando i viali a scorrimento veloce a Nord di Milano, oltre i confini di Cinisello Balsamo.

Viale Fulvio Testi presentava tre corsie che puntavano dritte verso le montagne che, sotto una striscia di cielo limpido sormontata da una cupa coltre di nubi nerastre, nei giorni di maltempo – i più belli – spiccavano in un campo di luce coi loro coni imbiancati e arrossati dal tramonto. Tra due schiere di case popolari alte una decina di piani – poste come due barriere coralline che separavano la città da quella immensa laguna interna e popolosa che era Cinisello con le sue propaggini suburbiali della Taccona e di San Fruttuoso, fatta di brughiere infinite di sterpaglie e rottami, capannoni industriali in parte dismessi, parcheggi di immensi centri commerciali che indicavano la propria presenza con agghiaccianti insegne al neon algide e brillanti, villette e roulotte ammassate in spiazzi avulsi dal resto, circondati da snodi tangenziali e cavalcavia semi lunari – le montagne lanciavano ad Angelo il loro richiamo di sempre, quando i primi freddi scendevano in Brianza, l’odore del fogliame bagnato e delle castagne arrostite, in quella giovinezza quasi felice di un ragazzo che sarebbe poi cambiato molto, ma restando in fondo sempre uguale, un ragazzo con tante idee e tante aspettative, che poi si sarebbe ritrovato a fare un mestiere mal pagato, malgrado l’elevato valore sociale, per il quale aveva pur studiato oltre forse il dovuto, e giunti sulle prime colline della Brianza, la luce si faceva più bassa e prossima alla notte, con un’ultima pennellata di rosso sopra la cima del Resegone, montagna che preannunciava le prossime e successive asperità del Lario e poi della Valtellina. Ville nascoste dietro cancellate che chiudevano giardini ombrosi e folti di misteriosa vegetazione, curve e improvvisi ripidi tornanti, discese e salite vertiginose che finivano in rettilinei orlati dai cipressi, la bella Brianza già amata da Stendhal e da Fogazzaro. Scrittori che tanto incisero sulla sua formazione, sino ad orientarlo verso quegli studi dell’Anima che la scienza moderna chiama riduttivamente psichiatrici. Corrado Silla, Marina Crusnelli di Malombra, più di ogni altro personaggio letterario, amati forse con l’intensità di un vero amore, ma vissuto solo sulla carta, tanto e totalmente idealizzato.

Nel 1984 era ancora alle prime armi. 28 mesi più tardi, avrebbe avuto i capelli rasati a zero, e la faccia scarna, irriconoscibile, all’alba, sull’Isola di Torcello, a Venezia leggeva “Inferno”, di August Strindberg, sempre sottomano, la gente, i suoi amici veneziani credevano avesse l’Aids, o che si drogasse. Credevano che facesse l’amore selvaggiamente con C***, ma tra lui e lei erano solo carezze. A Venezia godeva di una popolarità immeritata. Il fisico del vero atleta, o del Guerriero, se l’era fatto sulle Alpi, studentesse e giovani gay della comunità universitaria di Venezia lo guardavano con attrazione e rispetto. La sua Heimat era al Cannaregio, mentre a Milano stava costruendo alba dopo alba il suo imminente fallimento. Tutto, era iniziato su quelle montagne, pur sempre amate, benedette. Edward Munch. Voleva dipingere come lui. E scrivere come Strindberg. Leggeva Ibsen. La sua unica tragedia, il “Peer Gynt”, non la comprese. Amò i suoi drammi, senza capire che non valevano niente in confronto al “Peer Gynt”. Ma il “Peer Gynt” non era ancora per lui. Il suo retaggio era ancora troppo borghese, perché lo potesse capire, e non amare i drammi borghesi di Ibsen. Ma amava già il teatro di August Strindberg, il che non è poco. Ne lesse il teatro a Venezia, per la prima volta, un inverno. Si tagliava i capelli come lui, con quelle ardite sfumature sulle tempie e il ciuffo rigoglioso e ribelle. Si faceva dei selfies (allora si chiamavano autoritratti) con una vecchia Fujica STX 1 N analogica con pellicola Ilford BN sovraesposta, in modo da avere un effetto sgranato e allucinato. In quelle foto Venezia aveva un che di lisergico. La Guida e gli altri compagni erano pronti, come lui. Presero a scendere lungo il sentiero. Le lampade frontali gettavano coni di luce sui ciottoli, che emergevano dal buio come strani esseri animati. La fitta foresta emetteva il suo respiro profondo, dato dal vento e dal fragoroso, rimbombante torrente che precipitava a valle. I cuori erano tesi, gli animi desti e in apprensione. Si scendeva a valle, per poi risalire sul versante opposto. La giornata che stava per iniziare stava loro per riservare 1600 metri di dislivello, da compiere prima del tramonto. L’indomani altri 400 sino alla vetta del Bernina, quindi la lunga, poderosa discesa a valle lungo il percorso delle Belleviste. Avrebbero visto cose bellissime e perenni. La immensa seraccata del Morteratsch pochi anni prima della sua irreparabile scomparsa per il surriscaldamento globale. Avrebbero camminato in conserva su un reticolo nascosto di temibili crepacci, su un manto bianco e uniforme che la Guida Alpina diceva loro essere infestato di spaccature invisibili sotto i loro ramponi. Che avrebbero condotto al cuore della montagna, nei torrenti glaciali e nell’aldilà. La ferraglia tintinnava contro le piccozze. Il suono si perdeva nel silenzio. I passi risuonavano sul sentiero. A volte, un tappeto di aghi di pino ne assorbiva il l’urto, e pareva di camminare su qualcosa di soffice, come su di un piano che creasse una cassa di risonanza, un doppiofondo, una sensazione piacevole. Poi il terreno si faceva nuovamente duro, di terra e sassi. Gli scarponi li urtavano, rimbombando secchi. Faceva freddo, ma la discesa accendeva il calore nei corpi. Si frenava la gravità con le gambe, altrimenti si sarebbe scesi pericolosamente di corsa, e questo faceva un po’ dolere i muscoli delle cosce. I piedi cadevano a ogni passo sicuri sul suolo. Il gruppo scendeva, mentre l’alba si annunciava oltre le vette innevate. Il ricordo delle Dolomiti di Brenta era vicino. Una pausa cittadina di tre giorni, poi, eccoci qui nel gruppo del Bernina. Di nuovo in montagna. Con altri amici. Con le Guide Alpine. Ricordava il seno di una francese, che si sciacquava in un torrente, là, sul Brenta. Conosceva le montagne più delle donne. Aveva visto ben poco di una donna. 28 mesi più tardi, sarebbe stato diverso. Avrebbe fumato sino all’alba, e bevuto notti intere nelle taverne veneziane in inverni battuti dal vento, avrebbe amoreggiato e avrebbe anticipato di altri 26 Anni l’incontro con Marina, la mora Dea che vide in Brera, ma gli si avvicinò per la prima volta sotto le sembianze di una studentessa che non poté mai raggiungere, a una festa, nel Sestriere di Castello, vicino a San Giovanni in Bragora, in una Venezia tormentata dalla bufera, di cui fece un bellissimo schizzo, che gettò subito in un canale. Pianse tutta la notte, nello stesso letto con G*** che lo voleva ma non poteva averlo, ma quella notte ebbe parole sagge e piene di pietà per i pochi anni che aveva, un giovane studente come lui. Venezia era battuta dal vento e dalla pioggia, le facciate decrepite dei palazzi si affacciavano su bui canali inargentati dalla luna, e l’acqua lavava i marmi e le statue delle chiese. Girare per Venezia di notte, a volte il cuore ti saliva in gola, girato un angolo, un canton, ti veniva addosso la lugubre facciata di una chiesa, e le sue statue ti additavano con tombale imperativo. Venezia era un immenso sepolcro, dove pure la gente si lasciava ai piaceri e all’amore più che in altri luoghi, e le passioni erano sempre più accentuate dall’architettura e dalla opprimente e soffocante presenza del Bello, in una unione mascherata e carnevalesca di Eros e Thanatos. Nel labirinto dei suoi stretti e bui percorsi, tu ti perdevi ed era come ti perdessi nei labirinti della tua mente, ma correndo sempre il rischio di non ritrovarti.

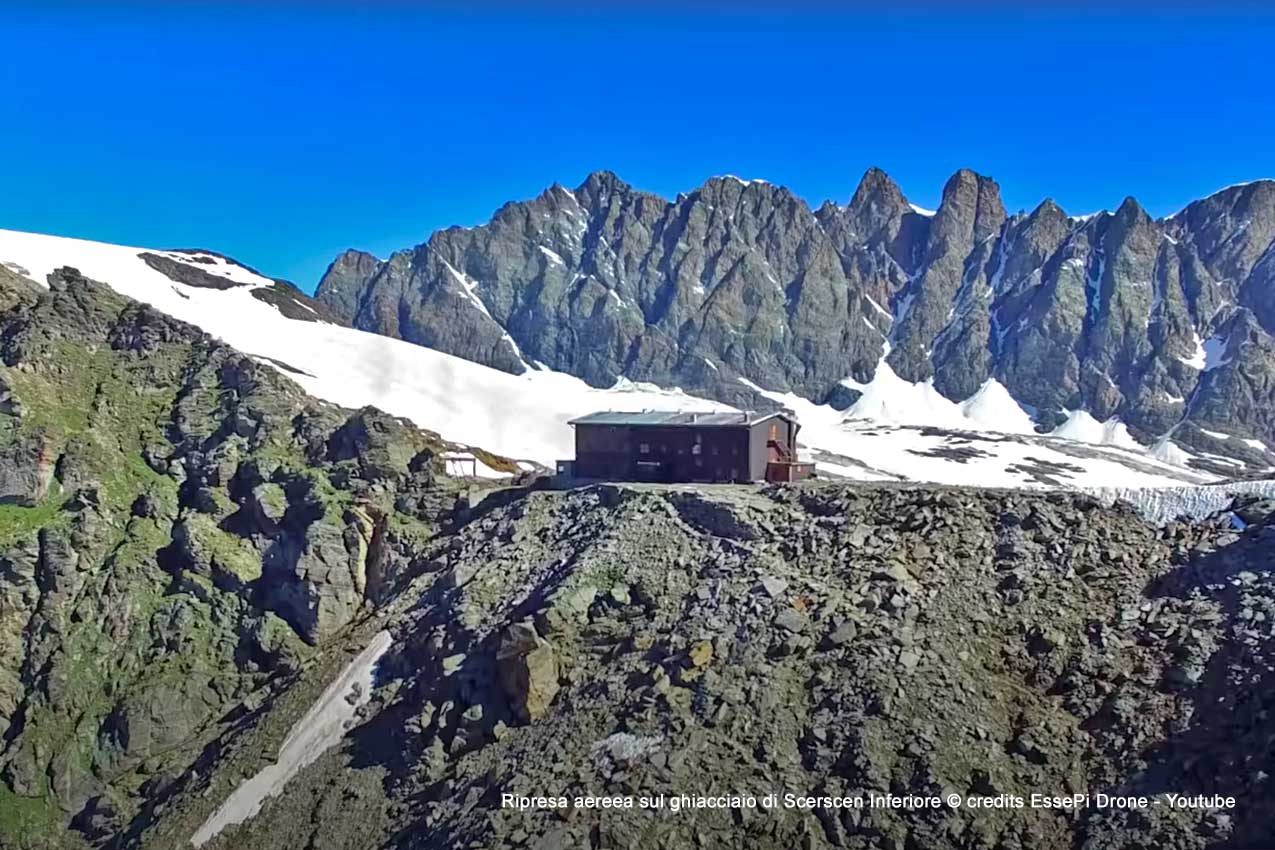

Dopo gli anni veneziani, Angelo si era perso, ma si sarebbe ritrovato solo molti, ma molti anni dopo. Sapeva ancora troppo delle montagne e troppo poco delle donne. E quel seno gli era rimasto impresso. Una visione pura, ancora scevra di eccitazione sessuale. In lui tutto era concentrato per la lotta con la montagna. Venezia era ancora lontana. Le donne sarebbero venute, poi, negli anni a venire. Più di quante lui potesse immaginare in quel momento. In quel momento non ci pensava, e molti anni dopo avrebbe ripensato con nostalgia a quella sua vita pura e felice, molti, ma molti anni dopo. Molti anni dopo avrebbe ricordato le albe e il sapore dell’acqua di torrente. La Stella Polare fissa al centro del cielo notturno, il terso cielo dell’alta montagna. Non ci sarebbero più state, nella sua vita, notti e albe così. Il Bernina li attendeva. Sarebbero saliti per la normale sino alla Capanna Marco e Rosa. Nulla di veramente difficile, stava loro spiegando la Guida, ma la fatica l’avrebbero sentita. 1600 metri di dislivello in un giorno. Dopo quella salita, Angelo sarebbe stato abbastanza acclimatato per affrontare altri 4000 nell’arco dell’estate. Respirava l’aria fredda e profumata di pino. Sentiva sotto di sé le gambe marciare automaticamente, un passo dopo l’altro, in discesa. Mentre scendeva, aveva ancora negli occhi la visione delle Dolomiti, svettanti oltre la linea delle conifere. Torrioni tirati su da terra con la squadra, verticali come grattacieli di roccia. Era stato esaltante innalzarsi sopra il vuoto aggettante di quelle cime. La roccia era solida, calda sotto il sole, e dai ghiacciai a volte si levava il tonfo di una seraccata che cedeva. A tratti le nuvole lo avviluppavano nei vapori, non vedeva più niente, solo la corda correre verso l’alto e svanire nel nulla, e quel freddo, umido, improvviso, addosso. La nebbia si squarciava nuovamente, ridonandogli la visione di un cielo azzurro, e accecante. La discesa in corda doppia, nel vuoto completo. La pietraia a centinaia di metri sotto, grigia e assolata, come la trama di un tessuto ruvido. Un rivolo d’acqua scende sulla roccia, di neve che si scioglie in qualche cengia. Allora la lingua va a posarsi sulla roccia, stillando poche gocce di acqua fresca e calcarea. Il ritorno in macchina, ascoltando John Lennon fra le strade della Val Camonica. Venezia era a un passo, si era già nella Repubblica da Terra. Il malinconico scenario delle valli bresciane, dove la bellezza assoluta e compatta delle Dolomiti cede il passo a una geologia di transizione verso la pianura, uno scenario in via di dissoluzione, dove anche i paesi sono più tristi. Un panino mangiato in un bar, dove alcuni valligiani giocano a carte. Ancora così vicino il Brenta, eppure già così lontano. Intanto, scendendo verso Chiareggio, albeggiava. La jeep della Guida Alpina detta il “Bianco” li attendeva accanto a una piccola baita, su una strada sterrata. Angelo guardava le cornici di neve dei contrafforti del Bernina brillare alte nella luce del sole nascente, mentre la vallata era ancora in ombra. I suoi polmoni inalavano come mantici l’aria frizzante. Si sentiva felice. La Felicità non ha parole, per essere descritta. E’ così banale nella sua totale dirompenza. Una falce di luna resisteva nel cielo chiaro. Il torrente gorgogliava ormai lontano. Si udì il latrato di un cane. Poi la voce, il richiamo del padrone. I prati si inerpicavano verso le macchie di conifere, poi le rocce spuntavano più su, e su queste, brillavano i ghiacciai pensili. Il chiarore del cielo prometteva una giornata limpida e bel tempo in quota. Forse, annunciava il Bianco, forte vento l’indomani o in serata. Il Bianco, nella sua persona, non aveva niente che richiamasse il colore di cui si fregiava il suo soprannome. Nero di capelli, folti e ricci, e di barba, era stato biondo da bambino, e questo gli era valso per sempre quel soprannome. Raccontava di avere diversi ferri avvitati nelle ossa, per aver fatto un volo di centinaia di metri sulla Nord del Disgrazia, in un tentativo di discesa di sci estremo. Dall’elicottero era stato ripreso da una TV locale, e in molti avevano visto in televisione lo spaventoso volo, sulla Nord di una montagna che, dal nome, non poteva promettere facili vittorie. Un brezza fredda si infilava su per le maniche della camicia. Forse il Bianco aveva ragione: vento in serata. Il vento portava con sé il profumo degli alti pascoli. Fecero una sosta prima di montare sulla jeep. Fecero cadere gli zaini a terra, ed estrassero ciascuno le borracce e tirarono ciascuno un sorso. Il tè mescolato al vino, allo zucchero e al limone, era un’invenzione del Bianco molto corroborante. Era ancora caldo, e scendeva ristoratore nello stomaco, comunicando subito ai muscoli nuova energia da spendere nella imminente salita. Dovevano scendere a Chiesa Valmalenco, per poi prendere l’ovovia che li avrebbe condotti a media quota a Campo Moro, alle falde del Bernina. La giornata si stava rivelando splendida man mano che il sole guadagnava la volta azzurra del cielo. Bianco affrontava le curve con velocità, tanto che i leds sul cruscotto segnavano sempre il limite massimo, oltre il quale il mezzo si sarebbe ribaltato. Gli zaini traballavano nel portabagagli, le piccozze cozzavano tra di loro, e l’intera ferraglia tintinnava. Dopo una discesa da mal di pancia, si fermarono davanti alla stazione della ovovia. Il guardiano aspettava solo loro, in una immensa struttura di lamiera e cemento, la verniciatura delle parti metalliche si andava scrostando, e il freddo penetrava nelle ossa, e i passi risuonavano come in una grotta, mentre salivano i gradini sino allo sportello della cabina che oscillava appesa a un cavo d’acciaio, una cabina che aveva tutta l’aria di essere pericolante. La salita verso l’alta quota ebbe inizio con uno scossone, nell’abitacolo di freddo acciaio. Il cavo correva ad altezze spropositate, in lunghe campate. Sorvolarono i tetti di Caspoggio, che sotto di loro apparivano non più grossi di una scatola di fiammiferi. Il freddo aumentava, man mano che salivano, e il vento sibilava e faceva ondeggiare la cabina. Dalle connessure del portellone e del finestrino, entravano spifferi gelidi, mentre l’ascesa continuava nel ronzante rumore della salita, con quei sobbalzi improvvisi, quando la cabina superava un pilone, e l’aggancio del cavo si infilava nelle pulegge. In quei brevissimi istanti, sembrava che la cabina dovesse staccarsi, e il cuore aveva un fremito. Silenzio totale a bordo dell’ovovia, quasi che il rumore delle parole avesse potuto far staccare la morsa dal cavo. Si coglieva l’assoluta precarietà del mezzo, e si aveva un tantino paura. A tratti l’uovo scivolava accanto a scabre e viscide pareti di granito rossastro. Orridi paurosi irraggiungibili dagli esseri umani. Poi sorvolava prati e frazioni, e il panorama si apriva di nuovo soleggiato. Lontane cime imbiancate, ghiacciai luccicanti come diademi contro il cielo blu. Si notavano a perdita d’occhio gli alpeggi, che delle buone gambe avrebbero potuto risalire in due o tre ore di cammino, sino alle prime morene e quindi ai ghiacciai. Di Campo Moro Angelo ha solo ricordi sbiaditi. Presero a camminare lungo un sentiero dapprima pianeggiante, poi leggermente più faticoso. Vi fu presto il fronte di un nevaio da superare, un muro verticale di alcuni metri d’altezza, sporco di sabbia, la sabbia del deserto del Sahara che, la notte prima, il vento di Scirocco aveva portato sin qua, sulle Alpi. La neve era esausta, molle e fangosa. Poi, i prati di fine erba e rododendri si alternavano a terreni morenici. Un fronte di pareti di roccia rossastra, che preludeva alle asprezze delle cime attorno al ghiacciaio dello Scerscen.

La roccia dei contrafforti, alta qualche centinaio di metri, era una roccia impura, forse gneiss. Oltre il piano in salita di quella distesa, iniziavano a spuntare le cime del Roseg, del Palü, del Bernina. Esse acquistavano sempre più corpo, man mano che loro procedevamo in salita. Un lento strep tease, era come se quelle montagne, lentamente, si denudassero. L’emozione era fortissima. La testa, per lo più china sotto il peso della zaino, guardava il terreno, e la punta degli scarponi che procedevano. Angelo ripeteva delle parole, a volte prive di senso, con lo stesso ritmo dei suoi passi, in una sorta di mantra, per non avvertire la fatica. Angelo, il più forte del gruppo, aveva anche il compito di portare la corda, già di per sé molto pesante. Dopo aver camminato fra i rododendri, guadagnarono un ampio pianoro morenico, già in quota, una immensa distesa di sassi grigi, con intrusioni argentee di mica e quarzite che scintillavano sotto il sole. La pelle bruciava sotto i raggi inclementi delle alte quote. La conca era dominata dal Roseg, dal Palü e dal Bernina, fissi sotto il cielo, provenivano dall’eternità, i secoli, i millenni transitavano sui loro ghiacci senza scalfirli, cattedrali di roccia e ghiaccio che nulla chiedevano, che nulla dicevano, semplicemente se ne stavano dove erano, dall’eternità. Tre colossi alpini dove ghiaccio e roccia si alternavano sulle verticali delle loro imponenti strutture. Su tutto, dominava un altissimo, remotissimo rombo, dovuto al disgelo di molti torrenti, al crollo delle seraccate, al vento. I resti accartocciati di un elicottero precipitato sulla morena apparvero all’improvviso, e il Bianco tracciò brevemente la storia di quella terribile sciagura. Bianco parlava di morte come se la cosa la conoscesse bene, e non ne avesse più paura, dopo esservi andato a braccetto a lungo, su e giù dalle sue montagne. C’era pietà, nelle sue parole, ma non superstizione o paura. Era toccato a loro, ma poteva benissimo toccare a lui. La montagna dà e prende, a seconda.

Arrivarono alla Capanna Marco e Rosa, dopo aver salito lungo la Via Normale. Tirava un vento fortissimo. A un certo punto, Angelo si chiese come potesse trovarsi lì, di fronte a quello scenario irreale. Le nuvole stavano sotto di lui, bucate dalle cime delle montagne. Non si credeva capace di aver fatto tanto, eppure, era andato al di sopra delle nuvole, e ora, tutto attorno a lui, vedeva lastre di ghiaccio possenti come solo in sogno è possibile vedere. Lastre ghiacciate che salivano verso il cielo, come delle metafisiche invocazioni a Dio. Vedeva un immenso scivolo ghiacciato brillare, come di vetro, e provava una sconfinata soggezione. Aveva i piedi poggiati sulla neve dura, eppure si sentiva sospeso e precario. Tutto era incerto, metafisico, sul sottile crinale che separava Vita e Morte. L’ombra calava tutt’attorno, e una notte di tempesta si stava preannunciando. Le cime ghiacciate erano raggiunte dagli ultimi raggi di sole, e brillavano come infuocate, o di un rosso che pareva sangue. Per il resto, sulle pareti il ghiaccio aveva assunto toni bluastri, e neri. Quella notte avrebbe avuto molta paura. Tolti gli scarponi, lasciati all’ingresso insieme all’attrezzatura, con le sole calze ai piedi, cenarono nella sala da pranzo del rifugio, che aveva le finestre a picco sul baratro: sotto di loro, la parete sprofondava in una soluzione di roccia nera e seraccate azzurrine, crepacci e colonne di nuvole in tumultuoso movimento, un abisso che era meglio non fissare, stando lì seduti a mangiare un buon piatto di spaghetti e una bistecca con patate. Intanto le raffiche di vento sibilavano, e davano forti bordate al rifugio, che ondeggiava, saldamente aggrappato ai tiranti. Dormirono in brande che venivano scosse dalla bufera, il rifugio pareva doversi staccare da un momento all’altro e prendere il volo. Fece fatica a chiudere occhio. Le coperte puzzavano da non dire. Non seppe mai come, ma prese sonno. All’alba del mattino dopo, lo Scirocco che aveva soffiato tutta la notte aveva depositato la sabbia del Sahara su quegli immensi scivoli ghiacciati, che scintillavano come d’oro.

… ricordava un pomeriggio di autunno, con un’amica e i suoi genitori. Se ora pensava a quelle due figure ancora sotto la cinquantina, gli si stringeva il cuore. Ma allora, su quella pietraia, non immaginava che i suoi genitori sarebbero invecchiati, e li ricordava – giovani – in quel pomeriggio di autunno, dalle parti di Lecco, in un bosco, su un sentiero, insieme a lui e alla sua amica che lo avrebbe portato a scalare su una facile cresta rocciosa, il “Moregallo”. Saliva fra boschi e arbusti, e a ogni tiro di corda c’era un albero o un ramo a cui aggrapparsi. La roccia, mescolata alla vegetazione, non dava minimamente il senso della parete, ma era divertente, anche se un po’ deludente, ed era un buon allenamento per braccia e gambe. Faceva ancora caldo, un caldo pomeriggio ai primi di novembre, buono per raccogliere le castagne. I suoi genitori, mentre aspettavano la fine della scalata, ne avevano raccolte un po’. Anche loro sarebbero invecchiati, nel corso degli anni, ma Angelo non poteva saperlo, era ancora troppo giovane per pensare al tempo. Il tempo sarebbe diventata una delle sue maggiori ossessioni nella maturità, il pensiero del tempo gli avrebbe fatto passare notti d’angoscia, ma molti, molti anni dopo. Avrebbe letto testi di fenomenologia psichiatrica, si sarebbe sottoposto a una psicoterapia psicoanalitica. Non molti, ma solo alcuni anni dopo, avrebbe pensato ancora al tempo. Nel suo tormento, alimentato dalla lettura di Nietzsche, era ancora ignaro di come il buddhismo affrontasse il problema. Il buddhismo sarebbe arrivato dopo che avesse vissuto almeno altre due vite. Era nella sua seconda vita. Venezia era una città troppo bella, per poter studiare. Si aggirava fra i canali e le calli con un libro sottomano. Di volta in volta era Nietzsche, Wagner, Schopenhauer. Tra un volare di colombi, un risuonare di campane, componeva epigrammi alla Goethe addossato alla pietra bianca di un ponte. Il Vespro era il momento che sopra il cielo della città si levava un concerto di campane, tutte le chiese di Venezia cantavano all’unisono, e i colombi si levavano in volo, così come sul Canal Grande i gabbiani volteggiavano nella luce dorata del tramonto, che dava ai marmi quel color ambrato che infondeva ai palazzi un eterno e mistico levarsi dalle acque come marmorizzate note vivaldiane. Angelo ricercava ancora nel contatto con le pietre di Venezia un ricordo di quello che fu il suo contatto con la roccia delle montagne. Poi, quegli epigrammi li gettava nell’acqua. La pietra dei ponti, riscaldata dal sole nei vespri settembrini, era calda come il calcare delle Dolomiti, toccato anni prima.

Le Alpi si potevano vedere cingere la pianura della Repubblica Serenissima a Nord, verso il Cadore, di dove provenivano gli alti paletti di abete conficcati nel fondo lagunare, sui quali sarebbero state gettate le Fondamenta sospese della città. Quegli stati d’animo fra l’estatico e il febbricitante, erano il segno di un incipiente malessere. La sua pettinatura si faceva sempre più ardita ed estrema. Amava aggirarsi per Venezia, d’inverno, con gli scarponi da alpinismo, alla maniera dei locali cacciatori che di tanto in tanto si potevano vedere sui vaporetti, col fucile e il carniere con dentro un’anatra abbattuta dopo una sessione di caccia In Valle.

Venezia era una grande rappresentazione teatrale, la scenografia e il proscenio erano lo spazio di un’azione che poteva divenire del tutto interiore, grazie alla quale tu potevi mettere in scena i tuoi travestimenti e i tuoi stati d’animo. Scoprì in quegli anni “Taccuini e lettere” di Otto Weininger. Capiva poco, di ciò che poteva aver portato al suicidio il ventitreenne filosofo austriaco. Qualcosa di legato alle donne. Iniziò a rappresentare anche lui il dramma del suicidio, l’inclinazione decadente e letteraria all’autodistruzione. Le donne erano diventate le attrici che condividevano con lui quel dramma. Nella sua fase iniziale, quando le compromissioni causate dalla prima psicoterapia non erano ancora gravi, il dramma vissuto era vissuto ancora in maniera indiretta, attraverso le figure degli scrittori letti ed amati, vicariando loro il compito di soffrire. Ma, più avanti, fu lui stesso autore e attore, dalla rappresentazione simbolica, passò ai fatti, aggravando la propria condizione. Ormai tra lui e la Letteratura si era creato un legame indissolubile, la Letteratura avrebbe d’allora in poi influito drasticamente sulla sua vita e su tutte le sue scelte, sul suo stesso modo di percepire la Realtà. Venezia era il luogo di un rito iniziatico. Ma capiva ancora così poco delle donne, e della vita, se non a un livello puramente teorico, da capire ancora meno Weininger. Da Weininger passò a Ludwig Klages, un difficile filosofo che voleva studiare la camminata della gente, e trarne una lettura morale/fisiognomica. Questo intento, glielo lo passò e restò vivo in lui sino ad oggi. Ma del suo “Eros Cosmogonico” poté capire ben poco. MOLTI ANNI DOPO sulle Dolomiti e poi il Bernina e Venezia. Venezia era la via verso l’arte. La porta d’accesso alla vita.

©, 2008 – 2019

questa pagina contiene alcuni collegamenti esterni il cui contenuto informazioneecultura.it ha verificato solo al momento del loro inserimento; informazioneecultura.it non garantisce in alcun modo sulla qualità di tali collegamenti, qualora il loro contenuto fosse modificato in seguito.